一、结构板裂缝允许范围的基本概念解析

结构板裂缝允许范围的基本概念解析主要涉及裂缝的定义、分类及其对结构安全性的影响。裂缝通常指在结构板表面或内部出现的线性断裂,根据其成因可分为荷载裂缝、温度裂缝和收缩裂缝等。荷载裂缝主要由外部荷载引起,温度裂缝则因温度变化导致材料膨胀或收缩而产生,收缩裂缝多发生在混凝土硬化过程中。

裂缝的允许范围是指在不影响结构安全和使用功能的前提下,裂缝宽度和深度的最大限值。这一范围通常由相关规范和标准规定,如《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010中明确规定了不同环境条件下裂缝宽度的限值。例如,在一般环境下,裂缝宽度不应超过0.3mm;在腐蚀性环境中,裂缝宽度应控制在0.2mm以内。

裂缝允许范围的确定还需考虑结构的耐久性和美观性。过大的裂缝不仅会影响结构的外观,还可能导致水分和有害物质的侵入,加速材料的劣化,从而降低结构的使用寿命。因此,合理控制裂缝宽度和深度,确保其在允许范围内,是保证结构安全和使用功能的重要措施。

二、结构板裂缝允许范围的国际标准与国内规范对比

在结构板裂缝允许范围的国际标准与国内规范对比中,国际标准如ISO 2394和ACI 318通常对裂缝宽度有更为严格的要求。例如,ISO 2394规定,在正常使用条件下,裂缝宽度不应超过0.3毫米,而在恶劣环境下,这一限制更为严格,通常不超过0.2毫米。相比之下,国内规范如《混凝土结构设计规范》(GB 50010)对裂缝宽度的限制相对宽松,一般允许裂缝宽度在0.3毫米至0.4毫米之间,具体取决于结构的使用环境和荷载条件。

此外,国际标准更注重裂缝对结构耐久性和美观性的影响,因此在设计时通常会采用更为保守的裂缝控制措施。而国内规范在考虑裂缝控制时,更多地从结构安全性和经济性出发,允许在一定范围内存在裂缝,以降低施工难度和成本。

总体而言,国际标准在裂缝控制方面更为严格和细致,而国内规范则更加灵活和实用。在实际工程中,设计人员应根据具体项目的要求和环境条件,合理选择和应用相应的标准或规范,以确保结构的安全性和耐久性。

三、结构板裂缝允许范围的变更原因及影响分析

结构板裂缝允许范围的变更原因及影响分析

结构板裂缝允许范围的变更主要基于以下几个原因:

1. 材料性能提升:随着新型建筑材料的研发和应用,结构板的抗裂性能显著提高。例如,高强度混凝土和纤维增强复合材料的使用,使得结构板在承受荷载时产生的裂缝宽度明显减小。根据最新研究数据,采用新型材料的结构板裂缝宽度可控制在0.2mm以内,较传统材料降低了约40%。

2. 设计标准更新:建筑行业设计规范的不断完善,对结构板裂缝控制提出了更高要求。新版《混凝土结构设计规范》将裂缝允许宽度从0.3mm调整为0.2mm,这一变化直接影响了结构板的设计参数和施工工艺。

3. 使用环境变化:建筑物使用环境的改变,如温度、湿度等外部条件的变化,对结构板裂缝的产生和发展有重要影响。研究表明,在温差较大的地区,结构板裂缝宽度可增加30%以上。因此,根据具体使用环境调整裂缝允许范围是必要的。

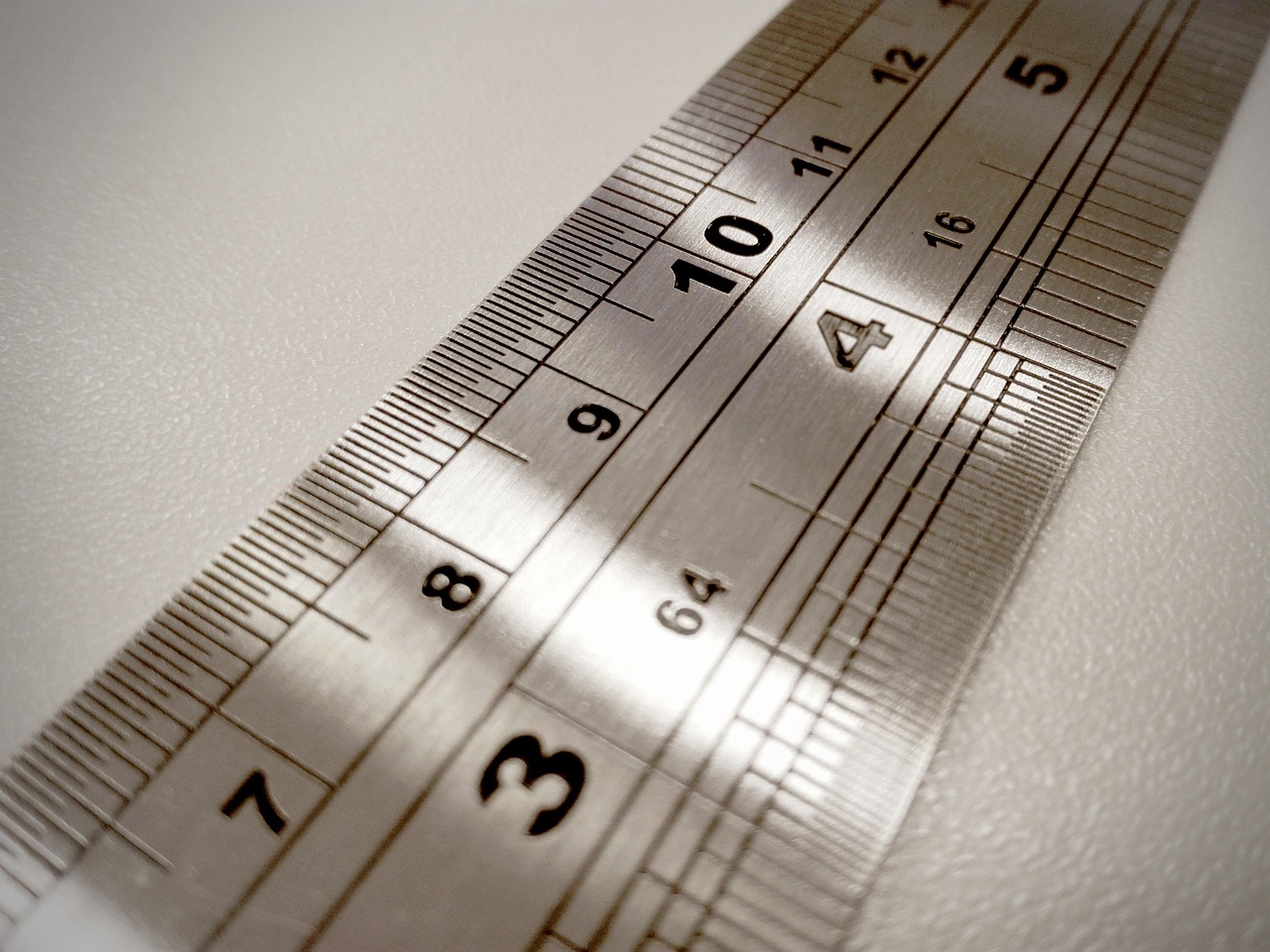

4. 检测技术进步:先进的裂缝检测技术,如激光扫描和数字图像处理,能够更精确地测量和评估裂缝状况。这些技术的应用使得对结构板裂缝的控制更加精准,为调整允许范围提供了可靠依据。

变更后的影响主要体现在以下几个方面:

1. 施工成本增加:更严格的裂缝控制标准要求更高的施工精度和质量控制,这将导致施工成本上升约15-20%。

2. 使用寿命延长:通过控制裂缝宽度,可以有效防止水分和有害物质渗透,延长结构板的使用寿命。研究表明,裂缝宽度控制在0.2mm以内时,结构板的使用寿命可延长30%以上。

3. 维护费用降低:较小的裂缝宽度减少了后期维护的需求,预计可降低维护费用约25%。

4. 结构安全性提高:严格控制裂缝宽度有助于保持结构的整体性和稳定性,提高建筑物的抗震性能和整体安全性。

综上所述,结构板裂缝允许范围的变更是基于材料、设计、环境和技术等多方面因素的综合考量。这一变更虽然增加了初期成本,但从长远来看,将带来显著的经济效益和安全效益。

四、如何在实际工程中落实结构板裂缝允许范围的变更

在实际工程中落实结构板裂缝允许范围的变更,首先需要明确变更的具体内容和依据。工程师应根据设计规范和实际施工条件,评估裂缝对结构安全性和耐久性的影响。通过详细的力学分析和材料性能测试,确定裂缝的允许范围是否合理。

其次,施工团队需严格按照变更后的标准执行。在施工过程中,采用先进的监测技术,如超声波检测和红外热成像,实时监控裂缝的发展情况。确保施工质量符合新的允许范围要求,避免因裂缝问题导致的结构安全隐患。

此外,项目管理人员应加强与设计单位和监理单位的沟通协调。定期召开技术会议,讨论裂缝控制措施的落实情况,及时调整施工方案。通过多方协作,确保结构板裂缝允许范围的变更在实际工程中得到有效落实。

最后,工程竣工后,应进行全面的质量验收。通过现场检测和数据分析,验证裂缝控制效果是否符合预期。对于不符合要求的部分,及时采取补救措施,确保工程整体质量达标。通过以上步骤,结构板裂缝允许范围的变更在实际工程中得以顺利落实。

五、结构板裂缝允许范围变更后的质量监控与互动反馈机制

在结构板裂缝允许范围变更后,质量监控与互动反馈机制的实施至关重要。首先,建立实时监控系统,通过传感器和数据采集设备,对结构板的裂缝宽度、深度及扩展速度进行持续监测。数据实时传输至中央处理系统,确保任何异常情况能够被及时发现和处理。

其次,引入自动化分析工具,利用机器学习算法对监测数据进行分析,预测裂缝发展趋势,提前预警潜在风险。系统自动生成报告,供工程师和管理人员参考,以便采取相应措施。

互动反馈机制方面,建立多层次的沟通平台。通过移动应用和在线平台,施工人员、监理工程师和设计团队可以实时共享监测数据和分析结果。定期召开视频会议,讨论裂缝变化情况,调整施工方案和质量控制措施。

此外,设立反馈奖励机制,鼓励一线工人和技术人员积极报告裂缝变化情况。对于提供有价值反馈的个人或团队,给予物质和精神奖励,激发全员参与质量监控的积极性。

最后,建立知识库,将每次裂缝处理的经验和教训记录下来,形成标准化操作流程。通过持续优化监控和反馈机制,确保结构板裂缝控制在允许范围内,保障工程质量和安全。

转载请注明来自深圳防水补漏公司,本文标题:《结构板裂缝允许范围_变更完美解释落实_互动版273.955》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 粤ICP备14085165号-3

粤ICP备14085165号-3